A nueve años de su partida

“Queremos mostrar palabras que protesten,

reflexionen y muestren el tiempo que les tocó existir”.

—Juan Radrigán

El 26 de noviembre de 2025, en la sala Antonio Varas del Teatro Nacional Chileno, se presentó el archivo web de la obra de Juan Radrigán Rojas. La iniciativa —levantada por la fundación que lleva su nombre, gestionada por su familia— no sólo rescata un legado imprescindible: abre un territorio de estudio, memoria y transmisión para las nuevas generaciones de actrices, actores, docentes e investigadores. En un país donde la dramaturgia nacional aún se revisita de modo fragmentario, este archivo constituye un acto de justicia.

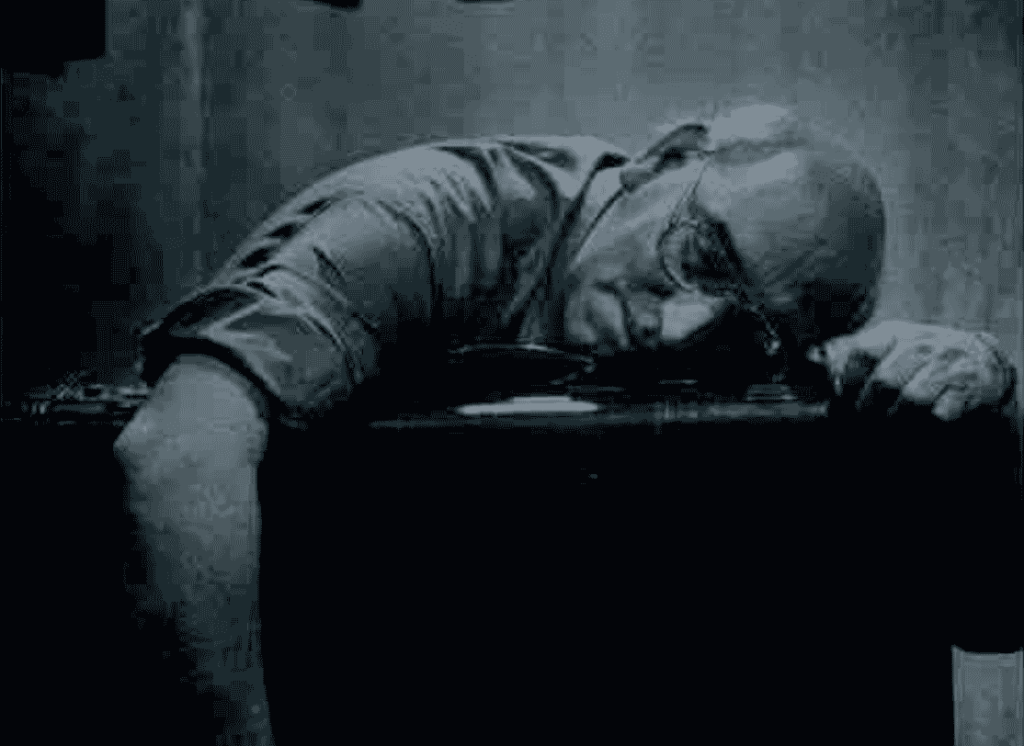

A nueve años de su fallecimiento, la vigencia de Juan Radrigán (1937–2016) no se explica sólo por el peso literario de su obra, sino por la lucidez con que supo leer la herida social chilena. Su teatro habla desde la pobreza estructural, desde la exclusión arraigada, desde la dignidad golpeada de quienes viven al borde del modelo. Su palabra nunca necesitó ornamento: se sostuvo en una ética radicalmente humana.

Su escritura dialogó con una generación que, desde mediados del siglo XX, desplazó la escena chilena hacia el territorio donde las tensiones sociales eran más visibles. Isidora Aguirre (1919–2011), con Los que van quedando solos (1969), denunció la violencia patronal y la desigualdad agraria. Egon Wolff (1926–2016) interrogó la fractura de clase y el temor de las élites en Los Invasores. Luis Rivano (1933–2016) retrató la crudeza de los márgenes urbanos en El Rucio de los Cuchillos, Por Sospecha y Te llamabas Rosicler. Alberto Kurapel (1946) configuró desde el exilio una poética performática marcada por el trauma político, el desarraigo y la memoria fragmentada. Juan Vera (1945–2002) sostuvo, desde Teatro El Riel, un realismo social de raíz obrera que dialogó con la épica proletaria brechtiana.

Ese tejido diverso consolidó un teatro que asumió su tiempo histórico como material vivo. Sin embargo, Radrigán encarnó un giro decisivo dentro de ese mapa: no representó la marginalidad, la escribió desde adentro. Como Antonio Acevedo Hernández y Nicomedes Guzmán antes que él, situó a los expulsados del relato oficial en el centro de su obra: mujeres solas, hombres rotos, sobrevivientes de un país que avanzaba sin mirarlos. Su palabra provenía de la calle, del borde, de la intemperie.

En el capítulo “Golpe de Estado y Resistencia Teatral” del libro La rebelión de los menos, mendigos, perros y cantantes (1997–2014), esta ética aparece resumida con claridad:

“El Teatro Popular Poblacional se convierte en un bastión a nivel territorial, haciéndose cargo y poniendo en el tapete las situaciones del momento: violencia militar, cesantía, hacinamientos, inseguridad, miedo. (…) Dentro de este marco destaca el escritor y dramaturgo Juan Radrigán, cuya letra plasma la problemática de la marginación. (…) Las ideas de Radrigán provenían de la realidad marginal ignorada, omitida, silenciada; allí se encontraba la savia del relato, la carne y la sangre de los ‘héroes parias’… sus textos destacan por una proposición de teatro político y social, donde la figura del marginal y el contestatario prevalecen en contraposición a la represión del terrorismo de Estado.”

Ese impulso ético no pertenece al pasado: continúa respirando en nuestro presente. La dramaturgia de Radrigán persiste porque la desigualdad persiste. Su obra vuelve a preguntarnos —con la misma dureza de hace décadas— quiénes son hoy los “nuevos invisibles”, aquellos que la sociedad prefiere no mirar: migrantes que sostienen economías precarias, trabajadores endeudados, habitantes de zonas de sacrificio, niños sin red, adultos mayores empobrecidos. ¿Puede el teatro darles voz sin convertirlos en caricatura ni estadística?

Y más aún: ¿cómo representar la violencia institucional contemporánea, que ya no siempre aparece armada, sino administrada? ¿Cómo mostrar la violencia que opera a través de deudas, algoritmos, burocracias y exclusiones silenciosas? ¿Qué nuevas estéticas pueden surgir desde esas periferias actuales, físicas y simbólicas? ¿Será capaz la dramaturgia de hoy de escuchar los silencios que Radrigán convirtió en palabra?

Recordarlo, a nueve años de su partida, no es un gesto conmemorativo: es un ejercicio de lucidez.

La vigencia de Radrigán no reside en lo que escribió, sino en lo que nos sigue obligando a mirar.

T,K.

Profesional artes escénicas teatrales , gestor cultural.

Escritor , poeta , dramaturgo, investigador y docente teatral.